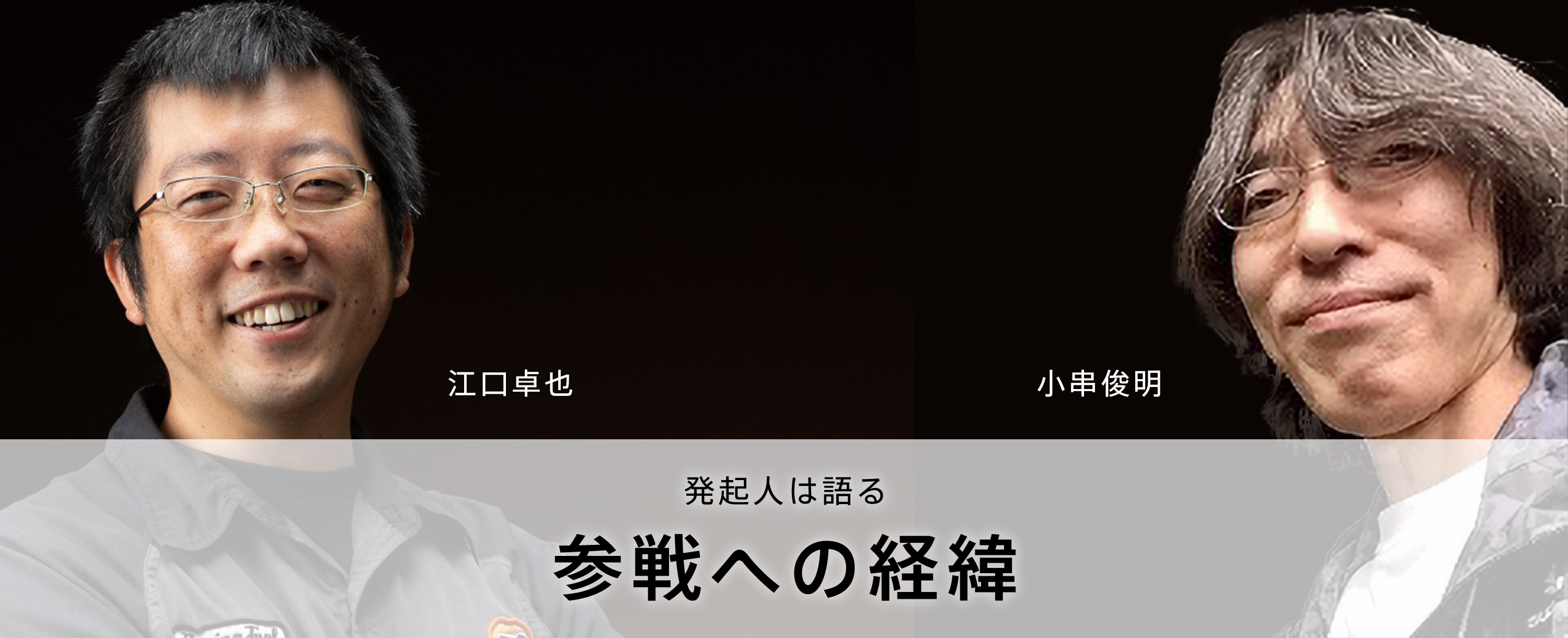

「魔改造の夜」に出たいと思った小串と江口が、どのように仲間を集めていったか、会社を巻き込んでいったかを語ります。

なお後方支援チームの詳しい話は、「後方支援チーム座談会」をご覧ください。

魔改造の夕焼け

まず、お二人はどういうご関係なのでしょう?

江口:2019年に、私が中心となってスズキ公式のものづくりクラブを立ち上げました。その流れで私はクラブの部長をやっているのですが、小串さんは立ち上げ当初からのメンバーです。

小串:ものづくりクラブの活動として、一緒にMaker Faireに参加したりしていました。

江口:本当の一番最初は、私が二輪シリンダヘッドの設計担当、小串さんが解析グループのリーダーで、構造解析の仕事を一緒にやったことがあるんですけど、覚えてないですよね。たぶん2007年ごろの話です。

小串:覚えてません(苦笑)

魔改造の夜には、どういうキッカケで参加することになったのでしょう?

小串:クラブ活動とは別に、社内のものづくり活動推進やものづくりスペースの立案もやりたいと思っていまして、他社様の事例や活動を色々と調べていました。その中で知り合いになった方の何人かから「以前に魔改造の夜に出場したのが、非常に良かった。大変だけどオススメです。」という話を聞き、チャレンジしてみたいなと思って、江口さんに相談しました。

江口:魔改造の夜は、初回放送から欠かさず見ていました。でも正直、どうやったら出場できるのか、会社の了承が取れるのか、というのは全然イメージできていなくて。

出たいといっても、まったくどうすればいいかわかりませんでしたが(笑) とにかくセカンドペンギンにはなろうと。小串さんが「出ませんか」と言うので、何の根拠もありませんでしたが「出ましょう」と言ってみた。そんな感じです。

小串:で、江口さんに賛同もらったので、参加するとなっても1人じゃないぞと。そういうことで、2人で提案書の作成や、社内調整するための作戦を考え始めたわけです。

江口:あそこで僕が「スズキという会社で参加するなんて無理でしょ」って言ったら、きっと参加できずに終わってましたね(笑)

小串:ですね(苦笑)

オススメされたのが活動し始めたキッカケだという事でしたが、もともと「魔改造の夜に出てみたいな」という気持ちはあったんですか?

小串:魔改造の夜は子供と一緒に毎回見ていて、面白い番組だなというのは感じていました。

これまで「ものづくり活動に活発な会社」が順番に出場していたというような状況だったので、我々も参加すべきだろうと。番組に出ることで、スズキという会社に足りない部分、機材の面、人材の面もありますが、なにか色々と見えてくるのではないかという気はしていました。

江口:自分は、プロトタイピングや修羅場に強いエンジニアだと思っていました。

ただ、そういう自分の感覚はあるものの、ほんとは実際どうなのか?ということが知りたかったというのが一番の動機かもしれません。会社の外で力試しをしてみたいと。クラブ活動としてMaker Faireへの参加はしていたのですが、もっとハッカソンのような場所で試合をしてみたかったんですよ。でも、ハード設計者が参加可能なハッカソンって、あまり見当たらなくて。

そういう状況なので、自分が参加したいと思った理由は、スズキのために~とかそういう気持ちではなく、単純に自分が戦ってみたかったから・・・ということになると思います。魔改造の夜の個人戦があったら、そっちで参加してたかもしれません。

2人で「出ましょう」と意気投合した後、実際にはどのように進めていったのですか?

小串:2022年の9月に2人で「出ましょう」となった後、その勢いで活動全体の建て付けや、提案書の構成などを組み立てました。江口さんと私は勤務場所が違うので、ほとんどteamsのチャットのみでのコミュニケーションでしたね。ざっくり検討して提案書(案)にした後、上司に相談にも行きました。

江口:自分は本業の方で「新商品の企画書を作る」という仕事をやっているので、こういう建て付けにすればOKが出そうだな―という勘所はなんとなくわかるんですよ。でも、提案書を作ったところで、それをどうやって上申していったらいいのか、全然わからない。どこに出したらいいのか、誰に相談したらいいのか全然わからないけど、とりあえずチャンスがあったら出せるように、全体構成だけは考えておこうと、それくらいの感じでした。

で、その後にチャンスが来た

小串:年が明けて、2023年の3月ごろ、私が所属しているIT本部も含んだ社内4本部でSNSのトライアルがありました。それは副社長やIT本部長を含め、色んな部門のメンバーが参加してて、そこで思い切って「魔改造の夜に出ませんか?」と投稿してみたんです。どういう反応が来るのか、逆に誰も反応ないのか、全くわかりませんでしたが、思い切って。

そしたら4名から「私も魔改造の夜に出たいです」という声が上がりました。IT本部長からコメントに「いいね」が付き、さらに副社長から「出ましょう!!断トツのインパクトを残しましょう!!!」というコメントがあり、具体的に動き出すことになりました。

なるほど。何人かの賛同に加えて、石井副社長のコメントが決定打になったんですね。

その後はスムーズにいったんですか?

小串:そこからは速かったですね。活動そのもののバックアップはIT本部長にやっていただけることになり、新たに参加してくれた色んな部門のメンバーが、半完成で止まっていた提案書をブラッシュアップさせてくれたり、活動の建て付けとして社内調整が難しかった部分を整理してくれたり。さらに一番最初の2022年9月時点で相談していた私の上司が、上手く立ち回ってくれまして、副社長のコメントから3週間で社内承認が完了、WEBサイトから応募しました。

いったん「出ましょう」となると、速かったということですね。

小串:社長や役員の多くから「こんな提案を待っていた!」という趣旨のコメントもあるくらい、みなさん好意的でした。やはり一番難しいのは「最初の1歩」なんですよね(笑)

江口:自分もこれまでいろんな提案書を書きましたが、こんなに上手くいったのは初めてです。上手くいくときは上手くいくんですね。とにかく番組出場まで、最後まで走り切れて本当に良かった。

その後いろいろあって番組に出場したわけですが、次にやってみたいことはありますか?

小串:とにかく、この流れを次につなげたいですね。一番最初の自分の目的は何だったのかというと、やはり「社内のものづくり活動推進」や「プロトタイピングのための、ものづくりスペースの立ち上げ」だったわけで、そこは未達なんです。活動の中で明確になった“スズキに足りない部分”を解決していきたい気持ちもあります。これまで表に出ていなかった“ものづくり人材”が社内に多数いることもわかりました。これまでのスズキから一歩先に進めるために、また新しい提案を上げていきたいと思っています。

最後に、「新たな企画を提案したい人」に一言お願いします。

江口:今思えば、最初の「提案できるチャンスが来るか分からないが、提案書を準備しておいたこと」が重要だったのかなと思います。チャンスが来てから考えていたのでは間に合わなかったかも。無駄になるかもしれないけど、とにかくチャンスが来た時のために準備しておこうと動いていたのが、今回は良かったところです。

あとはチャンスが来た時には、後先考えずにまずはチャレンジしてみるという事ですね。小串さんの発信も、私のイイネも、上手くいくと思ってやったわけではないですから。

小串:「やりたいことは、やりたいとキチンと言う」という事ですね。言った後にどうなるか、言う前に心配している場合ではない。人生も永遠ではないので、心配している時間がもったいない。やりたいことは、やりたいと思った瞬間にやり始めることが重要です。「失敗してもかまわない」ということです。

ありがとうございました。

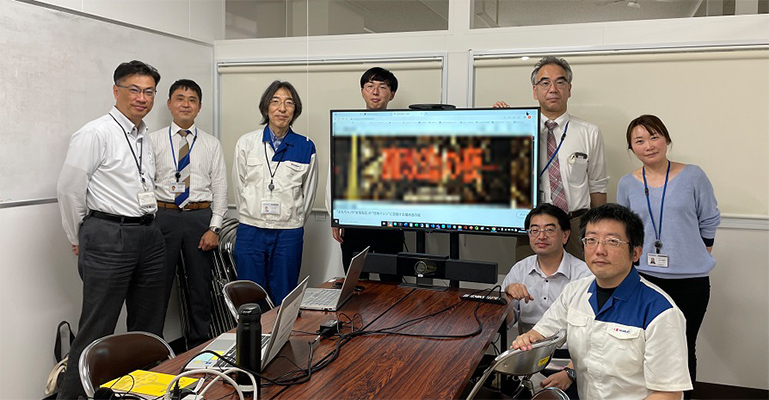

小串さんと江口さんは、後方支援からエンジニアまで幅広く活躍されました。