気候変動

-

基本的な考え方

-

TCFD 提言に基づく開示

-

製品使用に対する取り組み

-

事業活動における取り組み

-

非製造会社・販売会社における取り組み

-

サプライチェーンなどにおける取り組み

-

酪農廃棄物の資源化

-

財務戦略

| スズキ環境ビジョン2050 | マイルストーン2030 | ||

|---|---|---|---|

| 気候変動 | 製品CO2 | 2050年までに、Well to Wheelで新車四輪車が排出するCO2「2010年度比90%削減」を目指す。 | 2030年までに、Well to Wheelで新車四輪車が排出するCO2「2010年度比40%削減」を目指す。 |

| 事業活動CO2 | 2050年までに、事業活動から生じるCO2を販売台数当たり原単位で「2016年度比80%削減」を目指す。 | 2030年までに、事業活動から生じるCO2を販売台数当たり原単位で「2016年度比45%削減」を目指す。 | |

基本的な考え方

昨今、地球温暖化が要因とされる異常気象が頻発しています。こうした気候変動の影響を抑えるために、世界の平均気温上昇を産業革命以前から2℃未満に抑えることを目的に、今世紀後半に温室効果ガス排出の実質ゼロを目指す「パリ協定」が採択されました。スズキは以前から、「小・少・軽・短・美」の理念に沿って、CO2排出の少ない製品を少ないCO2排出で作り続けてきましたが、いわゆる1.5℃目標の達成に向けて、より一層のCO2削減に努めなければならないという課題意識のもと、スズキは、気候科学と整合した削減目標を掲げ、取り組みを推進していきます。

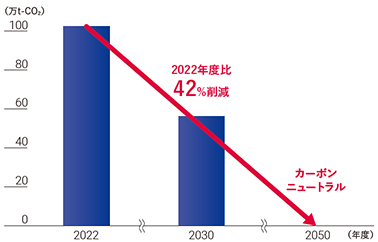

カーボンニュートラル達成目標

スズキは、気候変動への対応を経営の最重要課題の一つと位置付け、2050年までにグローバルでスコープ1・2におけるカーボンニュートラルの達成を目指しています。従来は、2023年1月に発表した成長戦略において、インドでのカーボンニュートラル達成時期を政府目標を踏まえ2070年としていましたが、社会的要請や国際的な動向を踏まえ、グローバル全体で2050年までに排出量を実質ゼロとする目標へとアップデートしました。

この目標はパリ協定の1.5°C目標に沿ったものであり、2030年度までに2022年度比でCO2排出量を42%削減するという中間目標も設定しています。また、スズキはスコープ1・2にとどまらず、引き続き、原材料の調達や物流、販売、廃棄など、バリューチェーン全体で発生するその他の間接排出(スコープ3)についてもCO2削減に取り組んでいきます。

スズキは、グローバルでの事業展開を通じて、各地域の特性や社会課題に応じた最適な施策を推進し、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

■グローバルの(スコープ1・2)総量削減目標

(パリ協定1.5°C水準に沿った中間目標を設定)

TCFD提言に基づく開示

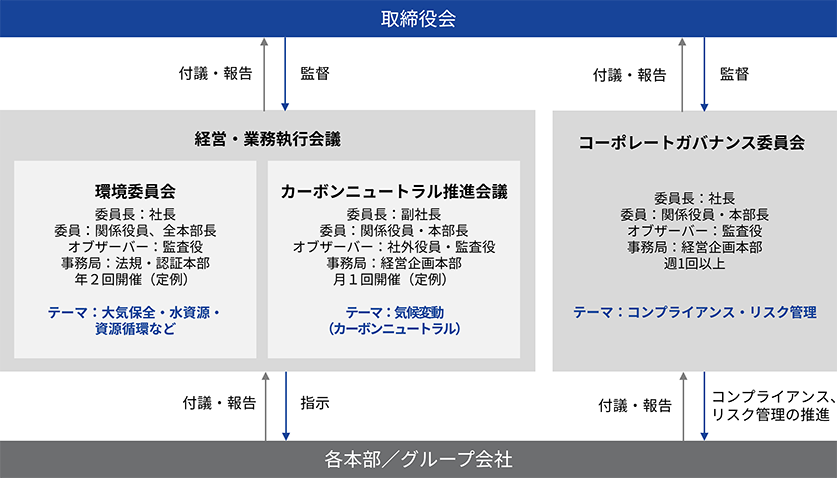

ガバナンス

気候関連のリスクと機会に関する組織体制

スズキは、グループ全体の環境管理を目的として、取締役会直下に経営・業務執行会議である「カーボンニュートラル推進会議」「環境委員会」と、「コーポレートガバナンス委員会」を設置しています。

取締役会は「カーボンニュートラル推進会議」「環境委員会」および「コーポレートガバナンス委員会」に対して指示・監督を行うとともに、これら会議体からの報告を受け最終的な意思決定を行います。

「カーボンニュートラル推進会議」は気候変動(カーボンニュートラル)にテーマを絞り、より機動的に会議運営ができるように毎月1回、脱炭素に向けた集中審議を行っています。

「環境委員会」は、カーボンニュートラル以外の環境問題、すなわち大気保全、水資源、資源循環などをテーマに年2回開催しています。

「コーポレートガバナンス委員会」は、コンプライアンスの徹底やリスク管理などに関する事項を検討し、関係部門と連携しながら組織横断的な課題への対策や施策を推進しています。

三つの会議体のテーマを明確に分けることで会議の実効性を高め、脱炭素に向けた意思決定を一層加速させています。

※ 従来は環境委員会の下に設置した小委員会で気候変動に関する審議を行っていましたが、2023年4月より「カーボンニュートラル推進会議」に改編し、経営・業務執行会議の一つとして発展させました。

■TCFD提言に基づく開示・ガバナンス

(2025年6月現在)

戦略

TCFD 提言への対応

2020年4月に「TCFD※」の趣旨に賛同・署名しました。ステークホルダーにわかりやすい情報開示を進めるとともに、気候変動に対する強靭性をより強化するため、シナリオ分析の高度化や開示情報の充実化に努めていきます。

※気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD):Task Force on Climate-related Financial Disclosuresの略。2015年に金融市場の安定化を図る国際的組織である金融安定理事会(FSB)が設立。

気候関連リスクと機会、シナリオ分析

当社は、持続可能な事業活動を進めるために事業リスクや機会の特定を進めています。特に、気候変動の影響は根源的に不確実であるため、将来を幅広に捉えたうえでリスク・機会の影響度を評価し、適切に対応することが重要であると認識しています。

この認識のもと、気候変動の物理影響が顕著になる「4℃シナリオ」と、パリ協定の実現に向けて気候変動対策が加速する「1.5℃/2℃シナリオ」の2つのシナリオを想定し、リスクと機会の影響を評価しました。リスクの種類として、政策規制などの「移行リスク」と自然災害などの「物理リスク」の2つの観点からリスクと影響を考察しています。シナリオの想定にあたっては、IEA※1やIPCC※2などの科学的知見に基づく、外部シナリオを参照しました。

- ※1 IEA:International Energy Agencyの略。国際エネルギー機関。

- ※2 IPCC:Intergovernmental Panel on Climate Changeの略。気候変動に関する政府間パネル。

スズキの気候関連リスクと機会

気候変動の緩和策として、排出ガスやCO2・燃費規制などさまざまな法規制の強化が進められる中、これらの規制を遵守するための開発費用の負担増加は当社の業績に大きな影響を与える可能性があります。一方で、当社が得意とする「小さなクルマ」は、生産に必要な材料やエネルギーが少なく、また使用時のCO2排出量も抑えることができます。こうした当社独自の強みを活かし、リスクに適切に対処していくことで機会の創出につなげていくことができると考えます。

また2023年度から、すでに開示している気候変動に伴うシナリオ分析をベースとした財務インパクト分析に着手しています。気温上昇による台風や洪水、高潮など自然災害リスクの影響度をグローバルベースで評価し、リスクの低減や回避、事業継続につなげることを目的とした取り組みです。先行して、国内およびインドの自社拠点に加えて国内1次お取引先様の影響度評価を実施しています。

気候変動によるリスクの低減や回避、将来の機会獲得や競争力強化に向けて、今後も引き続き十分な検討を重ね、事業戦略への反映を進めていきます。

当社の気候関連リスクの一覧とシナリオ別の影響差異

■移行リスク - 1.5℃/2℃シナリオで拡大が想定される主なリスク -

| 分類 | リスク | 当社事業への影響 |

|---|---|---|

| 政策規制 技術 |

①自動車のCO2・燃費規制の強化 | 罰金発生や販売機会の逸失など |

| ②炭素税などの導入・強化 | 操業コストの増加など | |

| 評判 | ③消費者の嗜好、投資家行動の変化 | 企業価値の低下など |

■物理リスク - 4℃シナリオで拡大が想定される主なリスク -

| 分類 | リスク | 当社事業への影響 |

|---|---|---|

| 慢性 | ④平均気温の上昇 | エネルギーコストの増加など |

| ⑤水資源リスクの変化 | サプライチェーンの停滞や生産コストの増加など | |

| 急性 | ⑥自然災害の頻発・激甚化 | 事業拠点の被災、事業活動の停止など |

※下線は特に重要度の高いリスク

特に重要なリスク項目の詳細と創出機会、当社の対応状況

| リスク | 機会 | スズキの対応状況 | |

|---|---|---|---|

| ① 自動車のCO2・燃費規制の強化 |

|

|

|

| ②炭素税などの導入・強化 |

|

|

|

| ⑥自然災害の頻発・激甚化 |

|

|

|

リスク管理

リスク管理体制

気候関連のみならず、各部門で発生または認識した課題の審議、ならびに潜在リスクの洗い出し、把握をコーポレートガバナンス委員会で実施しています。環境関連リスクについては、テーマに応じてカーボンニュートラル推進会議や環境委員会で集中検討し、各部門への指示や管理を行っています。

各会議体の扱うテーマ

- コーポレートガバナンス委員会:

各部門で発生または認識したリスクを把握し、審議のうえ各部門へ指示を出し解決につなげる。 - カーボンニュートラル推進会議:

環境関連リスクのうち、気候変動(カーボンニュートラル)に関するリスクと機会を審議し、解決ならびに推進を行う。 - 環境委員会:

水資源や生物多様性など、気候変動以外の環境関連のリスクと機会を審議し、解決ならびに推進を行う。

指標と目標

基本的な考え方

昨今、地球温暖化が要因とされる異常気象が頻発しています。こうした気候変動の影響を抑えるために、世界の平均気温上昇を産業革命以前から2℃未満に抑えることを目的に、今世紀後半に温室効果ガス排出の実質ゼロを目指す「パリ協定」が採択されました。

スズキは以前から、「小・少・軽・短・美」の理念に沿って、製造時、使用時ともにCO2排出の少ない製品を作り続けてきましたが、いわゆる1.5℃目標の達成に向けて、より一層のCO2削減に努めなければならないという課題意識のもと、気候科学と整合した削減目標を掲げ、取り組みを推進していきます。

また、新興国は気候変動対策だけでなく経済成長との両立を求めています。新興国とともに成長を目指すスズキは、新興国の人々の暮らしを豊かにしつつ、気候変動対策を推進していきます。

スズキでは気候関連の目標と指標を複数設定し、推進ならびに進捗管理しています。

指標にはCO2排出量のほか、気候変動と関連するエネルギー、大気保全、水資源保全などについても設定しています。

指標はターゲットに応じて大きく3つ設定しており、それぞれ目標達成を目指しています。

- 長期:スズキ環境ビジョン2050

- 中期:マイルストーン2030 2025年2月発表 中期経営計画

- 短期:スズキ環境計画2025

指標と目標の詳細はこちらをご参照ください。

製品使用に対する取り組み

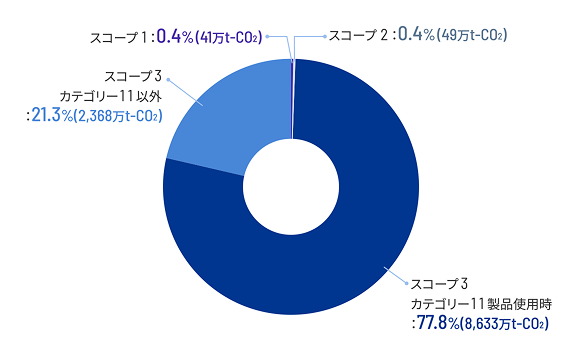

バリューチェーン全体が排出する温室効果ガスの開示

スズキは、原材料・部品の購買や製品の製造・販売を通した事業活動に伴い排出される温室効果ガスの低減に向け、温室効果ガス排出量の把握・開示が必要であると考え、事業活動に伴い排出される温室効果ガスだけではなく、バリューチェーン※1全体の温室効果ガス排出量を把握する取り組みを2013年度より行っています。

2024年度にバリューチェーン全体が排出した温室効果ガス排出量11,091万t-CO2のうち11,001万t-CO2がスコープ3(その他の活動に伴う間接排出)※1に相当し、中でも「カテゴリー11 スズキが販売した製品の使用」※2による排出量が8,633万t-CO2とバリューチェーン全体の77.8%を占めています。

このことからスズキは、バリューチェーン全体の温室効果ガス排出量を低減させるには製品の使用に伴う排出量を低減させることが重要であると考え、引き続き燃費向上を重視した製品の開発・改良に取り組んでいきます。

- ※1 バリューチェーン:事業のすべての活動が最終的な価値にどのように貢献するかを、体系化する手法。算定基準である「GHGプロトコル※3」に従って算定されるスコープ1、スコープ2及びスコープ3から構成される。バリューチェーンに含まれる事業活動は、部品や原材料の調達、製造、出荷、販売、お客様サービスや、これらの活動を支えるための管理業務、技術開発業務など。当社では、環境省・経済産業省グリーン・バリューチェーンプラットフォーム※4に2014年度より参加し、算定の取り組みを紹介している。

- ※2 カテゴリー11の排出量は、当該年度に販売したスズキ製品が将来廃棄されるまでの使用に伴う排出量。

- ※3 GHGプロトコル:米国の環境シンクタンクWRI(世界資源研究所)と、持続可能な発展を目指す企業連合体であるWBCSD(持続可能な開発のための世界経済人会議)を主体とした、GHG(温室効果ガス)の算定・報告基準を開発するための方法。

- ※4 グリーン・バリューチェーンプラットフォーム:環境省・経済産業省が地球温暖化について国内外の動向・算定方法等さまざまな情報を発信する、バリューチェーンの排出量に関する情報プラットフォーム。

ホームページ

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/index.html

■2024年度の温室効果ガス排出量の内訳

バリューチェーン全体が排出した温室効果ガス排出量 11,091万t-CO2

【算定範囲】スズキ株式会社及び国内製造・非製造子会社68社、海外製造・非製造子会社37社

【算定期間】2024年4月~2025年3月

■当社対応のスコープ1・2及びスコープ3各カテゴリーの区分

※ カテゴリー8(リース資産(上流))はスコープ1・2に含めているため除外。カテゴリー10(販売した製品の加工)、カテゴリー13(リース資産(下流))、カテゴリー14(フランチャイズ)、カテゴリー15(投資)は算定対象外につき除外。

バリューチェーン全体が排出する温室効果ガスの開示 スコープ1・2・3

| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||

|---|---|---|---|---|

| バリューチェーン全体(スコープ1・2・3の合計) | 10,370 | 10,871 | 11,091 | |

| 企業活動による直接排出(スコープ1※1) | 42 | 41 | 41 | |

| 国内 | 15 | 15 | 14 | |

| 海外 | 27 | 26 | 27 | |

| エネルギー起源の間接排出(スコープ2※1) | 72 | 54 | 49 | |

| 国内 | 28 | 11 | 3 | |

| 海外 | 45 | 43 | 46 | |

| 企業活動による排出(スコープ1・2の合計) | 114 | 95 | 90 | |

| 製品の使用による排出(スコープ3 カテゴリー11)※2 | 8,270 | 8,558 | 8,633 | |

| その他の排出(スコープ3 カテゴリー11以外) | 1,986 | 2,217 | 2,368 | |

| その他の間接排出(スコープ3の合計) | 10,256 | 10,775 | 11,001 | |

【2024年度排出量の算定条件・報告規準】

※1《スコープ1・2》

●算定範囲

-国内:スズキ株式会社及び国内製造・非製造子会社68社

-海外:海外製造・非製造子会社37社

●対象ガス:温室効果ガス(二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン類、パーフルオロカーボン類、六フッ化硫黄、三フッ化窒素の7つのガス)

●算定方法:スコープ2は、GHGプロトコルのマーケット基準にて算定。

●排出係数

-電力:国内は電気事業者別の最新の基礎排出係数(令和5年度実績、令和7年8月1日公表値)、海外はIEA Emissions Factors 2024の2022年値

-燃料:国内は算定・報告・公表制度における排出係数(Ver5.0)、海外はIPCCガイドライン2006。なお、都市ガスの単位発熱量は供給会社の公表値。

※2《スコープ3_カテゴリー11》

●算定範囲:スズキ株式会社グループ

●算定対象製品:四輪車、二輪車、船外機、電動車いす他の自社製品を対象

●算定方法概要

-当該年度に販売した製品の想定される生涯走行距離に、機種別の排出原単位を乗じて算出。

-年間走行距離、使用年数については、主にIEA SMP Model等の公表情報を基に設定。

-機種別の排出原単位は、原則として各国規制に基づく認証値を採用し、WTW(Well to Wheel)に換算したものを設定。

スズキグループのエネルギー消費量

(単位:GWh)

| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|

| グローバル合計 | 3,455 | 3,475 | 3,490 |

| 国内 | 1,360 | 1,377 | 1,315 |

| 海外 | 2,095 | 2,098 | 2,175 |

算定範囲:スズキ株式会社、及び国内製造・非製造子会社68社、海外製造・非製造子会社37社

(拠点内で発電した再生可能エネルギーの消費分を含む)

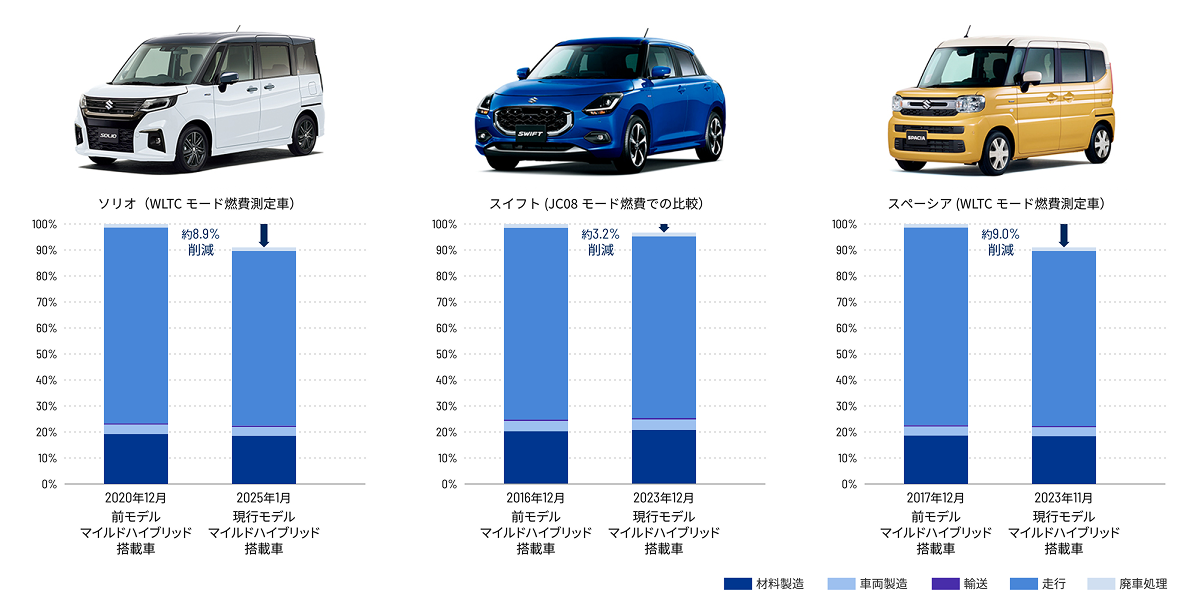

LCA(ライフサイクルアセスメント)手法を用いた製品のCO2排出量の算出

スズキは、製品の環境への影響を把握するため、走行段階だけではなく原材料の製造から廃車処理までのライフサイクル全体を対象に、具体的な数値で評価することのできるLCA※1の手法を採用しています。このLCAの結果※2を製品開発※3や事業活動に活かすことによって、環境負荷の低減を推進しています。

- ※1 Life Cycle Assessment 。製品が、原材料の製造から廃棄されるまでの各段階において、環境に与える影響の可能性を算出して全体を評価する手法です。

- ※2 相対的な環境改善効果を確認するため、評価結果は指数で示しています。

- ※3 自動車のCO2排出量は走行段階が多くを占めています。スズキでは、走行段階のCO2排出量を削減する研究開発を進めています。例えば、ソリオでは、従来型より約8.9% CO2を削減しています。 スズキの次世代テクノロジーについては、こちらをご覧ください。

■スズキのLCA評価段階

スズキ車のライフサイクル段階別CO2排出量割合

- ※自動車の生涯走行距離11万km(13年)を、各モードで走行した場合の結果です。

- ※走行段階では、タイヤやエンジンオイル、バッテリーなどの交換部品の製造を考慮しています。

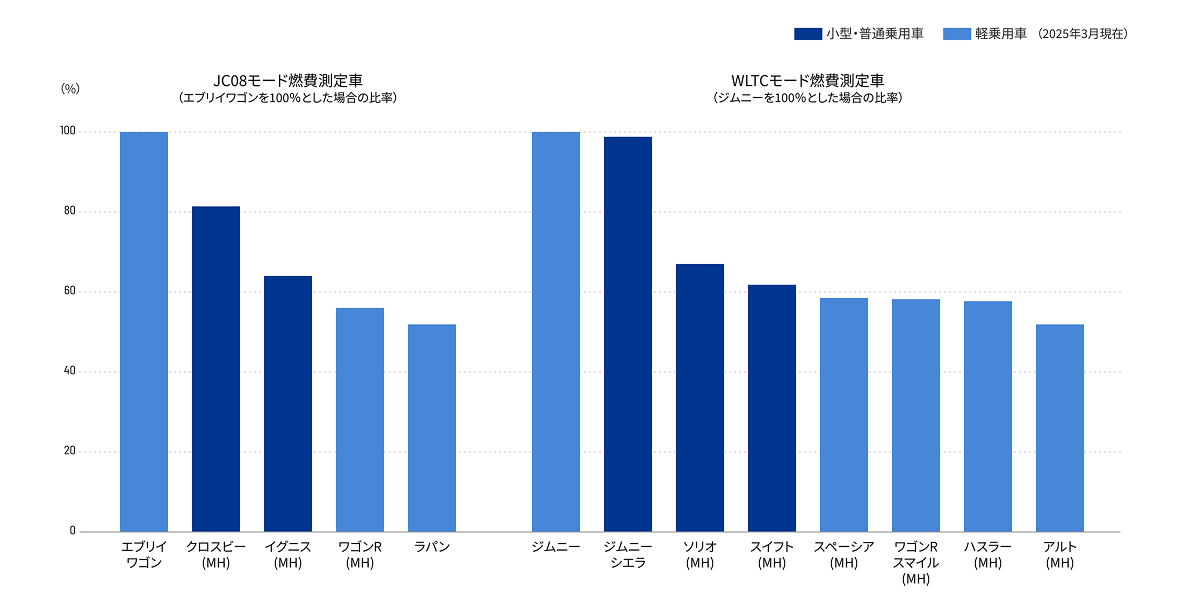

車種ごとのCO2排出量比率

- ※ 自動車の生涯走行距離11万km(13年)をJC08モード、WLTCモードで走行した場合の結果です。

- ※ “MH”はマイルドハイブリッド車を表しています。

設計・開発における取り組み

四輪車における取り組み

電動自動車などの開発

カーボンニュートラル社会の実現に向け、世界各国の状況やお客様の使い方に合わせた電気自動車の開発を進めています。

2024年11月にイタリアのミラノにてスズキ初となるバッテリーEV(BEV)の量産モデル「e ビターラ」を初公開し、2025年1月にインドのニューデリーで開催されたBharat Mobility Global Expo 2025にて一般公開しました。インドのスズキ・モーター・グジャラート社で生産し、欧州、インド、日本など世界各国で順次販売を開始します。(日本は2026年1月販売開始予定)また、商用軽バン電気自動車についても、2025年度中の導入を目指していきます。

今後も多彩な電気自動車の開発を進め、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを推進していきます。

スズキ初のバッテリーEV 「e ビターラ」

スズキ、インドでBEV「e ビターラ」の出荷開始記念式典を開催

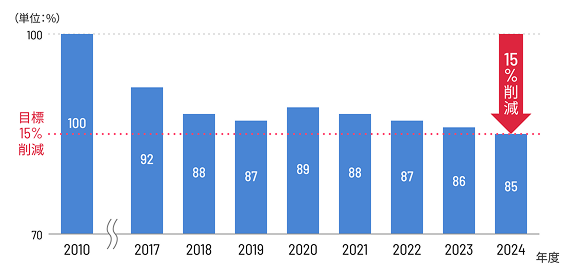

グローバル新車平均CO2排出量※1

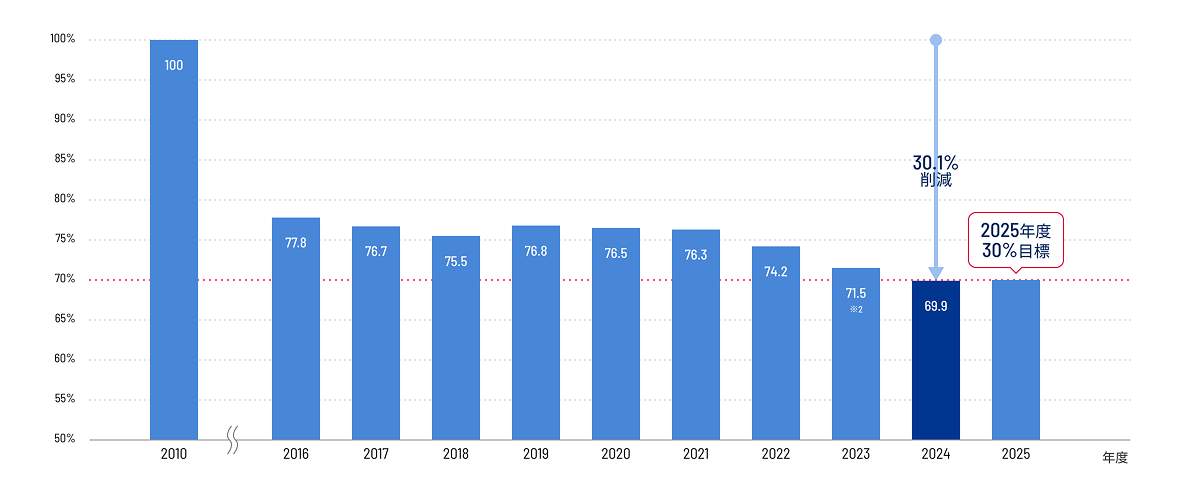

- スズキは気候変動の要因とされるCO2排出量削減のため、新たに「スズキ環境計画2025」において四輪製品を対象とした“グローバル新車平均CO2排出量30% 削減(2010 年度実績比)” の目標を策定し、引き続き環境保全に取り組んでいます。

- 2024年度の実績は2010 年度実績比で30.1%の削減となりました。

- 「スズキ環境計画2025」推進にて、より一層の電動化技術の開発と普及を進め、「環境ビジョン2050」達成にてCO2排出量削減に貢献することを目指します。

■グローバル新車平均CO2排出量の削減率推移

- ※1:グローバル新車平均CO2排出量は各国で定められた測定方法で計測したCO2排出量(燃費値)に基づき社内規程の方法にて計算しています。

グローバル新車

スズキ販売の全世界新車を対象

CO2排出量

Well to Wheel を考慮 - ※2:日本と主要市場以外の地域における換算係数の誤適用を修正。[72.3%⇒71.5%]

主要市場における平均CO2削減状況

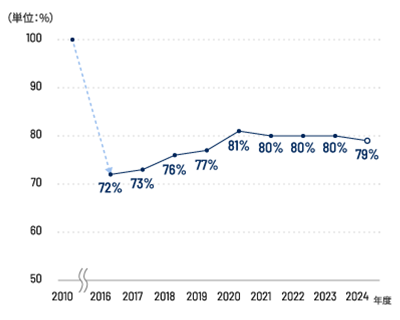

■日本の平均CO2削減状況※(乗用車)

※2023年の日本における換算係数の誤適用を修正。[74%⇒80%]

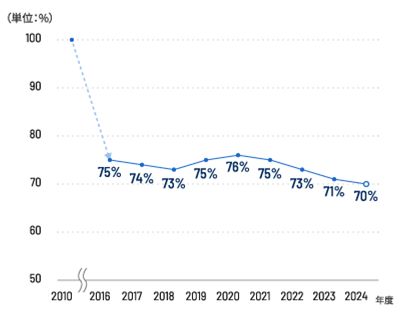

■インドの平均CO2削減状況

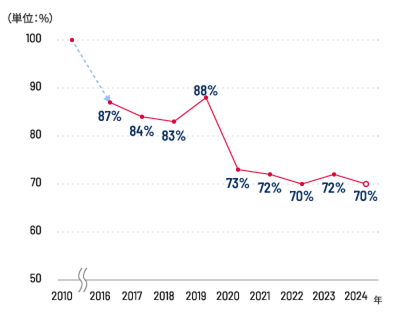

■欧州の平均CO2削減状況

【日本】

小型ハイブリッド車の燃費改良により、2023年度に対して1%低減しました。

【インド】

CO2排出量の少ない機種の販売比率向上により、2023年度に対して1%低減しました。

【欧州】

一部機種の燃費改良の効果により、2023年に対して2%低減しました。

CNG※1車の開発

近年、インドでは地球温暖化や都市部の大気汚染が問題視されています。CNG車の燃料である天然ガスの主成分はメタン(CH4)であり、燃焼時に発生する二酸化炭素(CO2)や窒素酸化物(NOx)の排出量が石油や石炭に比べて少ない※2ため、マルチ・スズキ・インディア社ではCNG車の製造・販売を促進しています。

2025年4月23日現在、商用車含む全18車種中14車種にCNG仕様を設定しています。

- ※1 CNG(Compressed Natural Gas):圧縮天然ガス

- ※2 出典:一般財団法人 日本エネルギー経済研究所「平成26年度石油産業体制等調査研究(昨今の国際情勢等を踏まえた天然ガス利用拡大に関する調査)報告書」、平成27年3月

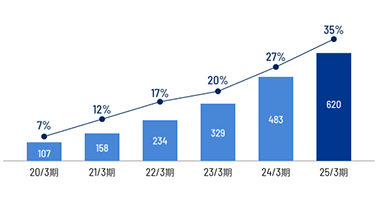

■インドでのマルチ・スズキCNG車の

販売台数(千台)

マルチ・スズキ販売車に占めるCNG車比率(%)

■CNG車とガソリン車の比較例(ワゴンR LXI 5MT比較)

(Rs:インドルピー)

| 末端価格 | 燃費 | 燃料価格 | 1万キロ 走行時 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 燃料代 | CO2排出量 | ||||

| ガソリン車 | 578.5千Rs | 24.35km/L | 94.77Rs/L | 39千Rs | 974kg |

| CNG車 | 668.5千Rs | 33.47km/kg | 76.09Rs/kg | 23千Rs | 819kg |

| 差 | +90.0千Rs | - | - | -16千Rs | -155kg |

| 差異率 | -42% | -16% | |||

四輪ハイブリッドシステム・CNG搭載車販売状況

- 2024年度のスズキ販売における、HEVとCNG車を合わせた比率は50.7%となりました。

- インドではHEV台数が減少した一方で、CNG車が増加しました。

- 将来的なバイオガスの活用も含め、カーボンニュートラル達成に向け全方位戦略が浸透中です。

■四輪ハイブリッドシステム・CNG搭載車販売台数推移※

(単位:千台)

| 地域別 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 総販売台数 | 比率 | 総販売台数 | 比率 | 総販売台数 | 比率 | |||||

| 搭載台数 | 搭載台数 | 搭載台数 | ||||||||

| HEV | 日本 | 627 | 324 | 51.7% | 674 | 358 | 53.1% | 718 | 406 | 56.5% |

| インド | 1,645 | 296 | 18.0% | 1,794 | 266 | 14.8% | 1,795 | 246 | 13.7% | |

| 欧州 | 171 | 156 | 91.2% | 236 | 214 | 90.7% | 220 | 210 | 95.5% | |

| その他 | 557 | 24 | 4.3% | 464 | 41 | 8.8% | 411 | 112 | 27.3% | |

| 合計 | 3,000※1 | 800 | 26.7% | 3,168※1 | 879 | 27.7% | 3,144※1 | 974 | 30.9% | |

| CNG | インド | 1,645 | 329 | 20.0% | 1,794 | 483 | 26.9% | 1,795 | 620 | 34.5% |

| HEV+CNG | 総合計 | 3,000※1 | 1,129 | 37.6% | 3,168※1 | 1,362 | 43.0% | 3,144※1 | 1,594 | 50.7% |

※日本、欧州、その他地域はハイブリッド車のみ。その他地域のハイブリッド車販売台数は日本、インドからの輸出台数。

※1 「合計」と「総合計」は、いずれも総販売台数を示しているため、数値は同一です。

地球温暖化係数の小さいエアコン冷媒への転換

フロン類の使用の合理化および管理の適正化に関する法律(通称:フロン排出抑制法)に基づき、日本向けに出荷される乗用車用エアコン冷媒は、2023年度以降、地球温暖化係数が小さい冷媒への転換が求められています。スズキは、今までカーエアコンに使用されてきたHFC-134a冷媒の地球温暖化係数が大きいため、地球温暖化係数が極めて小さいHFO-1234yf冷媒を使用したエアコンを開発し、日本向けに出荷されるすべての乗用車に対してHFO-1234yf冷媒への転換を2022年度末までに完了しました。

二輪車における取り組み

電気自動車などの開発

BEVだけでなく、合成燃料、水素エンジン、バイオ燃料などさまざまな選択肢を提供し、社会とお客様の期待に応えることを目指しています。2025年1月17日から22日までインド・ニューデリーで開催された「Bharat Mobility Global Expo 2025※」では、スズキの二輪車におけるバッテリーEV(BEV)の世界戦略車第一弾となる新型「e-ACCESS(e-アクセス)」、バイオエタノール燃料対応の「GIXXER SF 250(ジクサーSF250)」の2車種を公開しました。

スズキの二輪車におけるBEV世界戦略車

新型「e-ACCESS(e-アクセス)」は、スズキの二輪車におけるBEV世界戦略車第一弾であり、十分な航続可能距離と洗練された外観を持つ実用性に優れたスクーターです。スズキが長年、二輪車で培ってきた「走る、曲がる、止まる」といった基本性能を追求した作りこみや高負荷なテストによる品質の高さによって、スズキの従来の二輪車と同様にライダーの意思に忠実な走行フィーリングを提供します。

2025年度より生産を開始し、インドで販売を開始しています。今後、各国に順次輸出予定です。

※2025年1月17日から22日にかけてインドのニューデリーで開催された、インド最大級の自動車およびモビリティ関連の国際的な展示会

新型「e-ACCESS(e-アクセス)」

バイオエタノール燃料対応

「GIXXER SF 250」は、スズキ独自の油冷エンジンを搭載した250ccロードスポーツバイクです。今回、新たにバイオエタノール85%までの混合燃料に対応した仕様を追加しました。インジェクターや燃料ポンプ、燃料フィルターなどを改良したことにより、ユーザーは幅広いバイオエタノール混合燃料を使用することができます。植物を原料とするバイオエタノール燃料を使用することで従来の化石燃料に比べてCO2削減に貢献します。

2025年1月よりインドにて販売を開始しました。

「GIXXER SF 250」

鈴鹿8時間耐久ロードレースに「チームスズキCNチャレンジ」で参戦

8月1日(金)から3日(日)に三重県鈴鹿サーキットで開催される「2025 FIM世界耐久選手権“コカ·コーラ” 鈴鹿8時間耐久ロードレース 第46回大会」に、昨年に引き続き「エクスペリメンタルクラス(実験的クラス)」で「チームスズキCNチャレンジ」として参戦しました。

スズキ社員で構成される「チームスズキCNチャレンジ」は、より高いレベルで環境負荷低減の推進と走行性能向上の両立を図るために、昨年の40%バイオ由来燃料に対し今年は100%サステナブル燃料を使用し、そのほかさまざまなサステナブルアイテムを機能させるための車両開発を進め、パートナー企業様とともに、昨年の総合8位を超える成績を目指して挑戦しました。

残念ながら途中、マシンが宙を飛ぶ転倒、マシンが損傷するハプニングに初めて見舞われましたが、全員が力を合わせて約1時間で修理を完了させ、レースに復帰させることができました。転倒前と変わらないラップタイムで走り抜け、総合33位でゴールしました。

またそのラップタイムもトップ争いをしているチームと比較しても遜色ないもので、十分にサステナブル技術の可能性を示すことが出来たと思います。悔しい結果でしたが、当社の社員はかけがえのないものを得ることができました。

参戦車両 2025チームスズキCNチャレンジ

GSX-R1000R

新開発エンジン、新開発空力部品を採用

■使用したサステナブルアイテム

| 燃料 | トタルエナジーズ Excellium Racing 100(100%サステナブル※燃料) |

|---|---|

| タイヤ | ブリヂストン 再生資源・再生可能資源比率を向上したタイヤ |

| オイル | MOTUL バイオ由来ベースオイル |

| カウル | JHI 再生カーボン材(プリプレグ材) |

| フェンダー他 | トラス Bcomp®(天然亜麻繊維複合材料 非漂白品 使用範囲拡大) |

| 前ブレーキ | サンスター技研 熱処理廃止鉄製ディスク、サンスター技研/東海カーボン ローダストパッド |

| バッテリー | エリーパワー 車載LFPバッテリー、ピット電源供給用蓄電池 |

| マフラー | ヨシムラジャパン 環境配慮型チタンTranTixxii®-Eco製サイレンサー |

| ユニフォーム | アールエスタイチ 100%再生生地のチームポロシャツ |

- ※ Excellium Racing 100は、EU公認の認証機関により適用されるマスバランスシステムに基づき認証された100%サステナブルな製品です。

- ・「Bcomp」は、「スイスBcomp社(Bcomp Ltd.)」の登録商標です。

- ・「TranTixxii」は、「日本製鉄株式会社」の登録商標です。

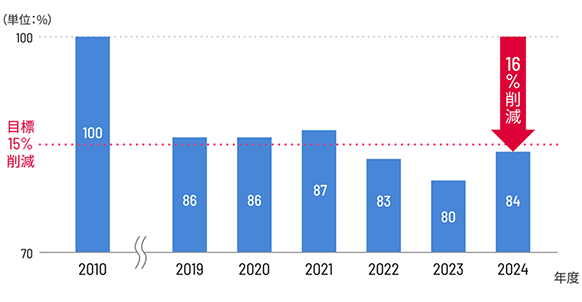

グローバル新車平均CO2排出量

燃焼改善、フリクションロス低減、軽量化などを進め、燃費の向上およびCO2排出量低減に取り組んでいます。

2024年度は15%(2010年度比)の削減を達成しました。

■グローバル新車平均CO2排出量の削減推移

燃費向上技術

| 燃費向上技術・取り組み | 概要 | 主な2025年度 販売車 |

||

|---|---|---|---|---|

| ① | パワートレイン | SEP- αエンジン | エンジンは、燃焼効率を上げ、フリクションロスを低減することにより、パワーを落とすことなく低燃費を実現したSEPエンジンをさらに進化させた。 停止時にエンジンを自動で止めるアイドリングストップシステムおよびエンジンを静かに始動させるサイレントスターターシステムを組み込み、優れた環境性能と、静粛な始動性に貢献。 |

バーグマンストリート125EX |

| ② | デュアルスパークテクノロジー | 高い燃焼効率により、スムーズな出力特性と高い燃費性能、排出ガス低減に貢献する1気筒当たり2本のスパークプラグを持つ機構。 |  DR-Z4S |

|

| ③ | インジェクションシステム | さまざまなコンディションで最適な制御を実現し、パワフルさと高い燃費性能を両立させる6つのセンサー※を搭載したインジェクションシステム。

※ O2センサー、水温センサー、吸気温センサー、スロットルポジションセンサー、吸気圧センサー、クランクポジションセンサー |

DR-Z4S |

|

| ④ | フレームの改良 | 構成部品の形状および板厚の適正化。 |  DR-Z4S |

|

| ⑤ | エコドライブ支援装置 | 燃費計と燃費の良い運転をひと目で確認することができるエコドライブインジケーターを装備。 |  バーグマンストリート125EX |

|

| ⑥ | LED ヘッドランプ LED テールランプ |

消費電力の削減と長寿命化を目的。 |  DR-Z4S |

|

船外機における取り組み

電動船外機などの開発

船外機のカーボンニュートラル化に向けて、小型モデルは比較的少ない電池搭載量で対応可能なため、電動船外機(BEV)の市場投入に向けて準備を進めています。一方、中大型モデルについては、当面の間、バイオエタノールなどのカーボンニュートラル燃料を活用する方針で取り組んでいきます。

グローバル単位出力当たりCO2排出量

「DF350AMD」

■グローバル単位出力当たりCO2排出量の削減推移

エンジン用アルマイト処理によるCO2排出量削減

スズキは、船外機のエンジン部品であるシリンダーブロック、シリンダーヘッド、クランクケースに高温にも耐えうる耐食性を有するアルマイト処理技術を開発しました。2024年8月より、DF140Bの一部仕様に世界で初めて※1量産機種として採用しています。今後は、その他の仕様にも順次採用していきます。船外機はエンジンの冷却のため、海水など大量に水を汲み上げながら走行することから、この冷却水路に腐食防止の処理を施す必要があります。スズキが開発した技術は、冷却水が通るエンジン部品に均一にアルマイト処理を施すことで、耐食性の向上とともに、従来の耐食性向上のための表面処理工程と比較して製造時のCO2排出量を約50%削減し、カーボンニュートラルにも貢献する新技術です。

※1 2025年2月スズキ調べ

事業活動における取り組み

生産における取り組み

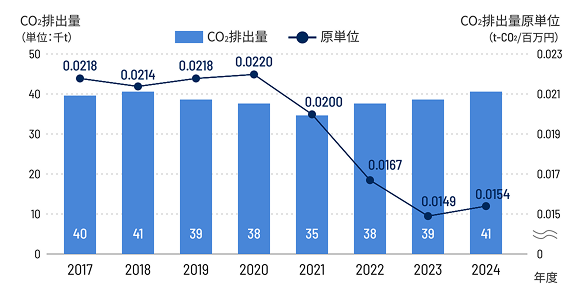

CO2排出量の削減

地球温暖化の抑制に向けて温室効果ガス削減のための新たな国際枠組み「パリ協定」が発効され、世界の平均気温上昇を「2℃未満」に抑える目標の達成を目指した温室効果ガス排出量低減の取り組みが、グローバルで各国政府や各企業により進められています。

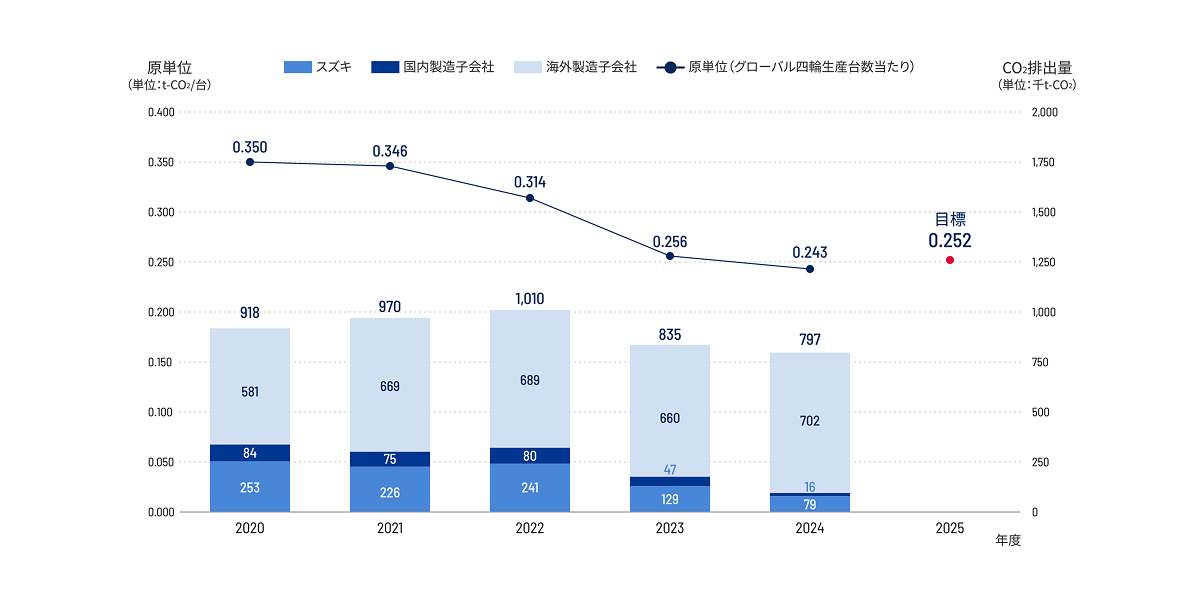

スズキは温室効果ガス排出量を削減していくうえで、工場でのCO2排出量削減をグローバルで進めることが重要であると考え、「スズキ環境計画2025」において、生産活動におけるスズキグローバル生産台数(四輪生産台数)当たりのCO2排出量を2025年度までに2016年度に対し25%削減することを目標として取り組みを進めています。

生産活動における2024年度のCO2総排出量は、スズキグローバル全体では797千t-CO2/年、国内では95千t-CO2/年、海外では702千t-CO2/年となりました。生産台数当たりのCO2排出量は0.243t-CO2/台となりました。

削減の取り組みとして、省エネやムダ取りなどの改善活動に加え、国内外で太陽光発電の拡大を進めています。また、国内全生産拠点において、2023年7月から順次CO2フリー電気を導入しました。

今後ともエネルギーの使用の効率化を一層推進し、原単位削減に取り組んでいきます。

■グローバルCO2排出量実績

【集計対象範囲】

スズキ(磐田工場、湖西工場、大須賀工場、相良工場、浜松工場、国内製造子会社4社、海外製造子会社15社)

【CO2換算係数について】

燃料(都市ガスを除く)はIPCC_2006ガイドライン、都市ガスは環境省発行 温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルによる

電力は、国内は温対法(電力会社公表値のうち調整後排出係数)、海外はIEA2019版〜2023版による

■工場別CO2排出量

| CO2排出量(千t-CO2) | |

|---|---|

| 磐田工場 | 8.9 |

| 湖西工場 | 39.2 |

| 大須賀工場 | 5.1 |

| 相良工場 | 23.9 |

| 浜松工場 | 1.4 |

工場の省エネ活動

日常的な活動として、エア漏れ削減や休み時間の消灯、工場非稼働時の電源OFFなどの地道な活動も全員参加で取り組み、毎年着実な成果を上げています。

老朽化した生産設備の更新時や、新機種生産のための新規設備導入時には、重力の利用や設備の小型軽量化、LED照明、トップランナー機器(モーター、変圧器)の高効率機器の採用により、従来よりも省エネ化された工場づくりを進めています。

また、スズキ国内のCO₂削減の取り組みの一つとして、大須賀工場や磐田工場ではLPGから都市ガスへの燃料転換のように、供給エネルギーの見直しを実施していて、2024年度より相良工場への展開を始めました。2026年度の完了を予定しています。

さらに海外工場においては、インドでバイオガスの導入を進めています。

厨房給湯の補助加温へのコンプレッサー排熱の活用

スズキグループでは各種省エネ活動を進めています。その内、コンプレッサーの排熱を回収して活用した省エネの取り組みに関して紹介します。

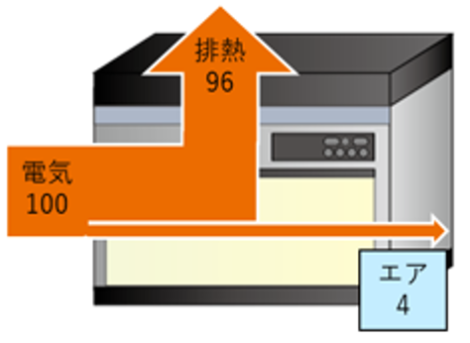

改善前、コンプレッサーは投入エネルギーの96%を熱として捨てており、利用率は4%でした。また配置場所としても、集中配置の考え方から、敷地端に配置されていました。

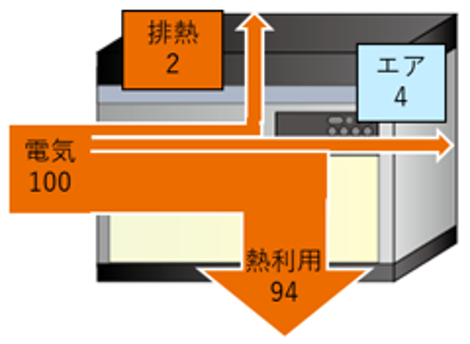

上記に対し、今回排熱回収型コンプレッサーに更新しました。また配置場所としても、熱の使用場所(厨房ガス給湯器)の近くに配置する工夫を行いました。

以上の改善により、熱回収率94%および利用率98%を達成し、年間45t-CO₂を削減することができました。

【改善前】

通常のコンプレッサー

【改善後】

熱回収コンプレッサー

再生可能エネルギーの推進

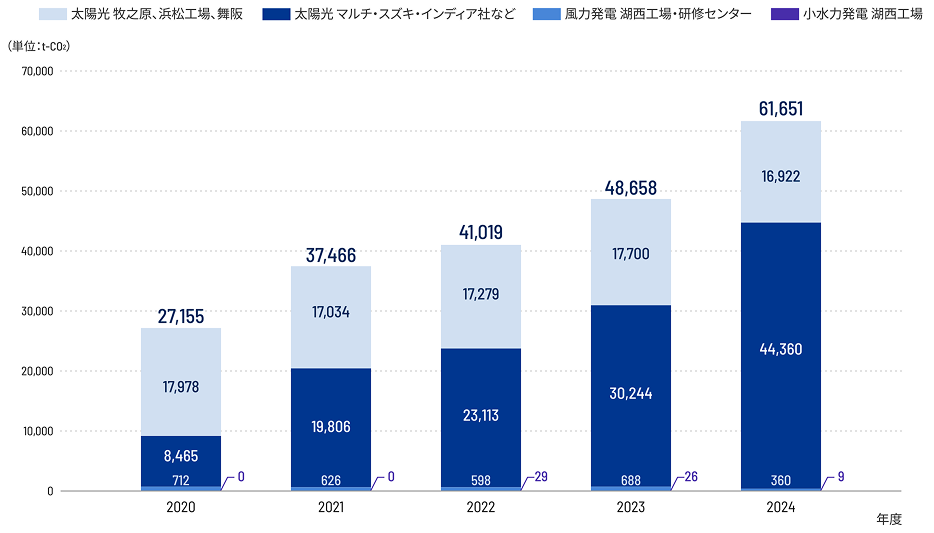

地球温暖化対策の一環として、再生可能エネルギーの推進を行っています。

従前より国内工場では太陽光発電の設置を進めており、相良工場隣接地(牧之原)、浜松舞阪西太陽光発電所、浜松工場で導入し、2021年には磐田工場、2022年には湖西工場でも太陽光発電を一部開始し、今後も工場への設置を計画しています。

また、湖西工場に2基風力発電設備を導入しています。

海外工場ではマルチ・スズキ・インディア社、スズキ・モーター・グジャラート社、スズキ・モーターサイクル・インディア社などで太陽光発電設備を導入し拡大を進めています。

今後も国内外を問わず、再生可能エネルギーの積極的な利用を進めていきます。

■再生可能エネルギーCO2削減量

■再生可能エネルギー発電量

| 発電量(MWh) | |

|---|---|

| 太陽光発電(牧之原、浜松工場、舞阪、磐田工場、湖西工場) | 39,722 |

| 太陽光発電(マルチ・スズキ・インディア社、スズキ・モーター・グジャラート社など) | 59,385 |

| 風力発電(湖西工場) | 845 |

| 小水力発電(湖西工場) | 21 |

※ 発電実績の数値にはFIT売電やオフサイトPPAによる発電量を含む

荷役運搬車の工場実証を通じた燃料電池システム開発

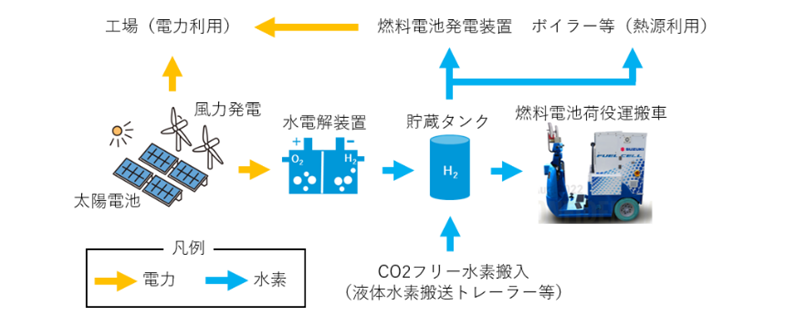

スズキはカーボンニュートラル実現に向けた技術の一つとして、燃料電池の開発に取り組んでいます。将来、燃料電池システムをさまざまな製品に応用していくための課題を見つけることを目的に、2022年から湖西工場で燃料電池を搭載した荷役運搬車の実証試験を開始しました。

湖西工場内では、太陽光発電を利用してCO2を出さずに水素を作り荷役運搬車に充填する設備を設け、生産ラインで実際に運用しています。この試験から得られた知見をもとに、作業者の使いやすさやエネルギー効率の向上といった課題を達成し、より小型で高性能な燃料電池の開発を進めていきます。

工場での水素利用イメージ

湖西工場の水素充填設備

オフィス活動などにおける取り組み

データセンターにおける取り組み

解析、演算などIT技術の利用拡大による省エネを推進するとともに、増加するIT機器を効率良く運用することで、消費エネルギーの低減を図っています。

環境性能の高い設備への転換などによる省エネルギー

計算機をはじめとするIT機器の統合、仮想化、クラウド化に加え、空調機、無停電電源装置などファシリティ設備の高効率モデルへの更新により、2024年度は2021年度と比較し、年間で123万kWh強の消費電力の削減となりました(約20%の削減)。

また、事業所内駐車場へカーポートタイプの太陽光パネルを敷設し、2025年4月より発電を開始、年間約47万kWhの電力自給を見込んでいます。

オフィスにおける取り組み

全社員一丸となってオフィスの省エネルギーやCO2排出量削減を推進しています。

社員の行動基準

夏季の省エネ運動を5月から10月までの期間で実施し、全社員に向けて通達を発信し推進しています。

クールビズの活用を促進するとともに、冷房運転の開始基準を「室温28°C以上または湿度60%以上」と設定し、周知徹底を図ることで省エネルギーに取り組んでいます。

さらに、11月以降は暖房運転の開始基準を「室温20°C以下」と定め、引き続き省エネルギーの推進に努めています。

また、業務において使用するエネルギーを可能な限り削減し効率的に活用するため、人が不在の場所の空調の停止や照明のこまめな消灯、電化製品の省エネ設定の徹底、帳票の電子化による印刷削減など、省エネルギー施策を推進しています。

省エネ設備の導入

オフィスの省エネ推進のため、2012年度よりLED照明の導入を進めています。現在までに、オフィス照明の約 80%まで LED化が進んでいます。

その他の取り組み

リモートワーク環境の提供による移動の削減

社内リソースへのリモートアクセスやWeb会議システムなどリモートワークができるIT環境を提供することで、移動によるエネルギー消費量の削減に取り組んでいます。パートナー企業の方々のリモートワークの利用も増加しており、遠隔地から出勤しなくても業務に従事できるような環境を整えています。

パートナー企業リモートワーク利用状況(カッコ内は前年)

月間利用者数:7,642人(6,450人)

稼働日当たりの平均利用者数:376人(307人)

※2025年3月の実績に基づく

非製造会社・販売会社における取り組み

国内の非製造会社4社、販売会社56社※では、「地球温暖化の抑制に向け、節電や省エネ設備の導入などによる省エネ活動を積極的に推進する」を共通の環境目標として、事業活動におけるエネルギー使用量の削減、環境にやさしい店舗の設計など、気候変動に向けた活動に取り組んでいます。

※非製造会社4社:スズキ輸送梱包株式会社、株式会社スズキ納整センター、株式会社スズキビジネス、株式会社スズキエンジニアリング

販売会社56社:株式会社スズキ自販東京など直営国内販売代理店54社、株式会社スズキ二輪、株式会社スズキマリン

日本国内販売代理店

省エネルギーの推進

日頃より、店舗内の空調・照明・情報機器の効率的な使用や連絡車・営業車を使用した店舗間やお取引先様への移動でエコドライブを行うなど、省エネルギーを意識して積極的に取り組んでいます。

ITを利用した取り組み

お客様との商談や従業員間のコミュニケーションのツールとしてインターネットなどのITを利用しています。お客様や従業員の時間の有効活用や移動による負担を軽減するとともに、エネルギー使用量の削減やCO2削減に努めています。

環境にやさしい店舗設計

LED照明機器や高効率空調など省エネ機器の店舗への設置を推進しています。一部の店舗には、屋上の緑化や太陽光発電パネルを設置するなど、環境にやさしい店舗づくりに取り組んでいます。

■2024年度 太陽光発電システム設置拠点

| 代理店 | 拠点 |

|---|---|

| 株式会社スズキ自販福島 | スズキアリーナあだたら |

| 株式会社スズキ自販群馬 | スズキアリーナ高崎正観寺 |

| 株式会社スズキ自販千葉 | スズキアリーナ千葉ニュータウン |

| 株式会社スズキ自販埼玉 | スズキアリーナ草加 |

| 株式会社スズキ自販長野 | スズキアリーナ長野中央 |

| 株式会社スズキ自販和歌山 | スズキアリーナかつらぎ |

| 株式会社スズキ自販山口 | スズキアリーナ徳山 |

| 株式会社スズキ自販山口 | スズキアリーナ下関あやらぎ |

株式会社スズキ自販山口 スズキアリーナ徳山

株式会社スズキ自販埼玉 スズキアリーナ草加

サプライチェーンなどにおける取り組み

調達における取り組み

「カーボンニュートラルに向けたサプライチェーンとの取り組み」

2050年カーボンニュートラル(CO2排出量実質ゼロ)を達成するには、製造時に発生するCO2排出量のうち、約9割を占めるサプライチェーンにおけるCO2排出量削減の取り組みが不可欠です。

スズキでは、2021年よりサプライチェーンにおけるカーボンニュートラルに向けた活動を開始しました。2022年からはお取引先様から報告を受けて、お取引先様ごとに年度別および部品別のCO2排出量の見える化に取り組んでいます。

また、お取引先様に2030年におけるCO2排出量削減目標およびロードマップを作成いただき、これをもとに、製造現場を訪問し、「減らす活動」を実施しました。具体的には、削減アイテムの実現性や取り組み改善事例の確認、カーボンニュートラル対応への課題抽出、困りごとの聴き取りなどです。2024年度からは、地場中小企業のお取引先様を対象に削減事例発表会などを行い、カーボンニュートラル活動の推進を図っています。

さらに、2022年度から、カーボンニュートラルに向け優れた活動を実施いただいている地場中小企業のお取引先様を対象に、「CN貢献企業」として感謝状を贈呈し、モチベーションの向上にも努めています。

今後も、カーボンニュートラル達成のため、お取引先様と協力して活動を進めていきます。

国内輸送における取り組み

国内輸送におけるCO2削減活動(2024年度取り組み結果)

国内輸送におけるCO2排出量の削減活動として、輸送ルートの見直しによる輸送距離の短縮やモーダルシフト、輸送車両の燃費の向上などの輸送の効率化に努めています。

これまでの輸送効率化の取り組みの結果、2024年度の売上高当たりの輸送に係るCO2排出量は、2016年度に対して、33.8%の改善となりました。

■国内輸送におけるCO2排出量の推移

トラック輸送の一部を鉄道輸送にモーダルシフト

静岡県湖西市の部品工場から九州の輸送拠点への定期便を、トラック輸送から輸送エネルギー使用効率の高い鉄道輸送へモーダルシフトすることで輸送に伴うCO2排出量を削減しました。

輸送拠点の開設と、拠点までの輸送の一部を船舶輸送にモーダルシフト

2022年12月に北海道への部品・用品の輸送拠点となるスズキ部品センター苫小牧の稼働を開始しました。この輸送拠点の新設に伴い、静岡県湖西市の部品工場から北海道へのトラック輸送の約80%を船舶輸送にモーダルシフトすることで、輸送に伴うCO2排出量を削減しました。

インドマネサール⼯場で鉄道の引込線の運⽤を開始

モーダルシフトを通じて、CO2削減に貢献

酪農廃棄物の資源化

スズキは、インドのカーボンニュートラルの実現に貢献する4つのバイオガス生産プラントの設置について、スズキ100%出資のSuzuki R&D Center India Private Limited(SRDI)を通じて、National Dairy Development Board(全国酪農開発機構)およびアジア最大規模の乳業メーカーであるBanas Dairyの3者間で合意しました。現在、2025年中の稼働開始に向けてグジャラート州にて3者でバイオガスプラントの建設に取り組んでいます。

インドでは酪農業と農村経済との結びつきが強く、特に農村部では多くの牛が飼育されています。酪農廃棄物である牛の糞尿からは100年間で比較するとCO2の28倍の温室効果を持つメタンが大気中に放出されています。牛の糞尿を回収することでメタンの大気放出抑制に貢献しつつ、それらを原料に自動車用燃料(バイオガス燃料)を製造・供給する事業に挑戦していきます。

このバイオガス燃料は、スズキの2024年度インド販売台数の約35%を占め、かつスズキがインド市場で約70%のシェアを持つCNG車に使用できるカーボンニュートラル燃料です。

加えてバイオガス発生後の残渣は有機肥料として利用でき、有機肥料の促進にも貢献できます。

この既存事業の枠を超えた取り組みを拡大していくことで、メタンの大気放出抑制や廃棄物の資源化だけでなく、農村地域の活性化や新たな雇用の創出、カーボンニュートラル燃料の普及、エネルギー自給率の向上、循環型社会の形成といった社会課題解決にも貢献できると考えています。

2024年12月25日には、SRDIとNational Dairy Development Board(全国酪農開発機構)の子会社NDDB Mrida Limitedとの合弁契約の締結を行いました。今後、NDDB Mrida Limitedを通じて、インド乳業組合と共同で建設するバイオガスプラントを拡大していきます。

また将来的には他地域への展開も視野に入れており、すでにインドの隣国パキスタンにおいても、取り組みを始めています。2024年9月19日にファイサラバード農業大学とバイオガスの共同研究・開発についての覚書を締結し、2025年4月26日には、自動車用燃料としてバイオガスの精製を行うバイオガスプラントの着工式を行いました。

このような地域の社会課題や環境問題を解決する取り組みを通じて、スズキ中期経営計画(2025〜2030年度)で掲げたお客様、社会にとって⾝近で、頼りになる存在であり続ける『生活に密着したインフラモビリティ』を⽬指して挑戦していきます。

財務戦略

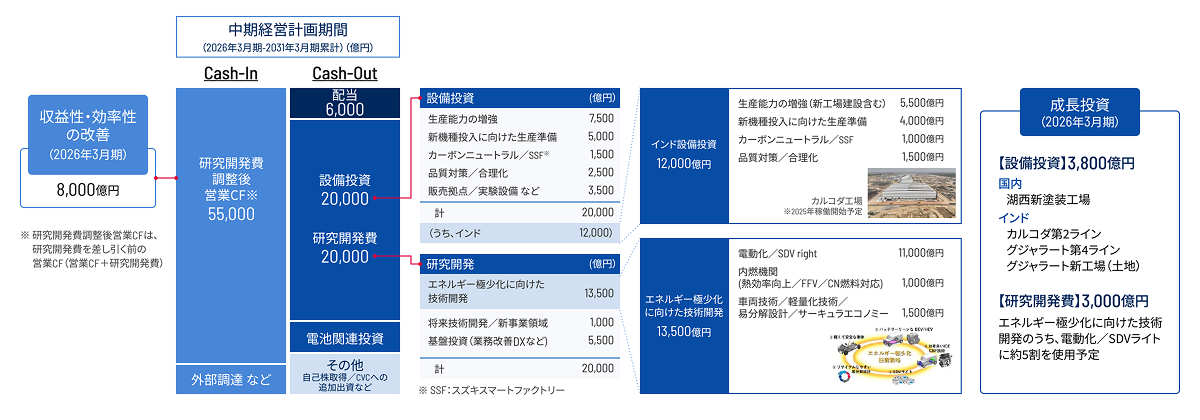

研究開発・設備投資

2025年3月期の研究開発費は2,562億円、設備投資は3,618億円となりました。

今後は、収益性・効率性を改善させ投資資金を最大限確保し、積極的に成長投資を実行していきます。また、企業価値を最大化できるように、外部状況に応じて柔軟に経営資源を適所適材に振り分けていきます。成長投資は主にインドの需要拡大に応える生産能力増強とエネルギー極少化に向けた技術開発に取り組みます。

具体的には、成長投資として、2030年度までに、設備投資に2兆円、研究開発費に2兆円、合わせて4兆円を計画しており、設備投資のうちインド関連で1兆2,000億円、研究開発費のうちエネルギー極少化に向けたもので1兆3,500億円を計画しています。

■2025年度~2030年度の資源投入