安定した労使関係

労使関係

スズキは、スズキ従業員を代表するスズキ労働組合と、「相互信頼」に基づく、良好な労使関係を築いています。2024年度末時点の組合員数は17,592名で、管理職や労働協約で定めた非組合員を除いた正規従業員の組織率は100%です。

2022年以降の交渉スタイルの変革

労使交渉については、年1回の春季労使交渉(いわゆる春闘)の場が主となっていましたが、昇給・賞与に主眼が置かれてしまい、それ以外の課題については、労使間での情報共有・意見交換が尽くされず、お互いの主張を伝える形式的な場になりがちでした。こうした状況を踏まえ、労使の信頼関係の根幹である職場単位での上司・部下コミュニケーションを活性化させ、層別で議論をしていくことを目指し、2022年の春季労使交渉では、これを実現させるための施策を実施しました。2023年以降も継続して取り組んでいます。

春季労使交渉での取り組み

会社から組合に対して、将来に向けての取り組みを伝え、課題を共有し、労使でベクトルを合わせながら解決に向けて話しあう「対話の場」としました。組合員だけではなく、管理職も一体となって労使交渉に臨むことが効果的と考え、オンラインで管理職全員に参加してもらい、社長から管理職全員へのメッセージも発信しています。

労使交渉後の継続的な取り組み

職場の課題はまず職場で解決すべく、部門単位の「労使懇談会」を定期的に開催し、コミュニケーションを活性化させています。職場だけでは解決が難しい課題は、毎月1回開催する「支部労使協議会」「中央労使協議会」の場で3月の春季労使交渉まで継続的に議論することで、春季労使交渉を労使対話の集大成の場とすることを目指しています。

| 開催頻度 | |

|---|---|

| 中央労使協議会 | 月1回 |

| 支部労使協議会 | 月1回 |

組合員意識調査の実施

スズキ従業員を代表するスズキ労働組合では、スズキ労連(スズキグループの労働組合が加盟するスズキ関連労働組合連合会)と連携し、全組合員を対象とした意識調査を実施しています。この調査を通じて内側から見たスズキグループ全体の強みと弱みを把握することによって、自発的なより良い会社・職場づくりにつなげるため2018年から毎年実施しています。調査結果で見えた課題は組合員に報告し、組合活動へ反映すると同時に労使で共有し、職場課題の解決に向けた労使一体の活動につなげ、労使関係を安定的に維持しています。

2024年調査結果の概要

- 調査対象:全組合員

- 調査時期:2024年6月

- 回答率:有効回答率77.6%

- 設問分野:

- 1. 戦略・風土

- 2. マネジメント

- 3. コミュニケーション・モチベーション

- 4. 労働環境

- 5. 組合活動

スズキグループの安定した労使関係構築のために

スズキには、国内外120社のグループ企業(製造会社・非製造会社・販売会社)があります。スズキは、120の企業がそれぞれの国・それぞれの地域で、そこに住む人々・社会・お客様から、信頼される企業であり続けたいと考えています。

スズキは、海外企業の労働組合役員と人事労務担当者を受け入れ、労使間の信頼関係とコミュニケーションの重要性、公平・公正な人事制度の必要性などについて研修をしています。また、スズキは、スズキ労働組合とともに、国内外のグループ企業とのグローバルな人財交流を進めることにより、120社約7万人の従業員が創造性豊かに活き活きとして働く闊達な職場風土と、安定した労使関係を構築できるように取り組んでいます。

インドマルチ・スズキ・インディア社

マルチ・スズキは、効果的なコミュニケーション、重要な意思決定への従業員の参加、およびさまざまな従業員福利厚生プログラムを通じて、安定した友好的な労使関係の確保に努めています。社長が主導し、さまざまな職位の従業員と定期的に双方向のコミュニケーションを行うことで、経営状態全体について常に情報を発信し、意見交換のための強力なプラットフォームを提供しています。

| 労働組合や現場従業員との対話機会 | |

|---|---|

| ミーティング | 開催頻度 |

| 社長と労働組合代表者とのミーティング | 月1回 |

| 生産・人事担当上級管理職と労働組合代表者とのミーティング | |

| 生産・人事部門と労働組合代表者とのミーティング | |

| 生産・人事部門と現場従業員とのミーティング | 継続的に開催 |

| 専門ヘルプデスク「サマダン」による現場従業員からの苦情聞き取り | 週1回 |

結束の自由と団体交渉

マルチ・スズキは結束の自由と団体交渉を推進しています。全部で3つの労働組合がありますが、マルチ・スズキは団体交渉を認めており、各組合とも積極的に連携しています。当年度は、マネサールパワートレイン工場で労働組合の代表者を選出する選挙が円滑に行われました。

長期賃金協定

マルチ・スズキの工場従業員を対象とする賃金協定が、2024年4月から2027年3月までの3年間を対象期間として締結されました。本協定はマルチ・スズキの経営陣と、マルチ・スズキ・ウドヨグ・カムガル組合、マルチ・スズキ労働組合、マルチ・スズキパワートレイン従業員組合の3つの代表組合によって共同署名されました。

本協定により、当社工場従業員の月額給与は3年間にわたり段階的に引き上げられ、大幅な賃上げとなります。さらに、既存の福利厚生、社会保障、その他の給付も拡充されました。また、非正規従業員についても、賃金および福利厚生制度を全面的に見直しました。

給与体系

マルチ・スズキは、業界トップクラスの手当と、業界平均を上回る給与を提供しています。報酬方針は男女の差別なく、生産性の向上と事業目標の達成を指標として、すべての階層の従業員を対象とした体系化された成果報酬体系を導入しています。

従業員の福利厚生制度

マルチ・スズキは、発展に貢献して頂いた従業員を大切にしています。前年度の税引き後利益の1%を従業員の福利厚生のための基金として拠出し、住宅ローン補助などの福利厚生施策、従業員の子どもの教育支援、従業員住宅の共用インフラ整備、従業員とその配偶者の退職後医療給付などの社会保障施策に活用しています。ハリヤナ州ダルヘラで行われている住宅プロジェクトでは、これまでに289戸の住宅が従業員に引き渡されました。

能力向上とキャリア開発

マルチ・スズキは、従業員に高等教育プログラムを提供するためにさまざまな学術機関と提携しています。このプログラムでは、現場従業員は3年間の高専コースに参加することができます。高等教育プログラムを修了した従業員は、より高い職責に就くための昇進が検討されます。

| コース | 対象者 | これまでの高等教育プログラム修了者数 |

|---|---|---|

| 高専コース(機械) | 現場従業員 | 780名 |

工場従業員のスズキ本社研修

マルチ・スズキは、生産現場で働く従業員の能力向上を図るため、先進的な研修訪問制度を導入しました。この制度により、従業員はスズキ本社を訪問し、貴重な知見や技能を習得する機会を得られます。人的資本への継続的な投資を通じて、従業員が最新の業界動向や好事例を身に付けることを狙いとしており、今年度より本格的に運用を開始しています。

従業員家族と会社とのつながり

従業員の家族とのつながりや福利厚生のために、従業員の子どもを対象とした専門家によるキャリアカウンセリング、ファミリーデー、家族向けの工場見学などのイベントを用意しています。従業員家族との関わりでは、社内報や特別な日に発信される社長メッセージを通じたコミュニケーションが重要な役割を果たしています。

ジェンダーの多様性と包括

マルチ・スズキはジェンダーの多様性を推進し、すべての人に平等な機会を提供しています。女性従業員の活躍を支援するため、さまざまな福利厚生制度を整備するとともに、生産現場に従事する女性従業員の配置を着実に拡大しています。インドにおいて、特に生産現場に必要な技能を持つ女性従業員が限られていることを考慮すると、この取り組みは重要な意味を持ちます。マルチ・スズキは近年、女性従業員が現場での技能を身につけるための研修を実施しており、2025年度の正規従業員の新規採用において、女性比率を20%以上にすることを目標にしています。

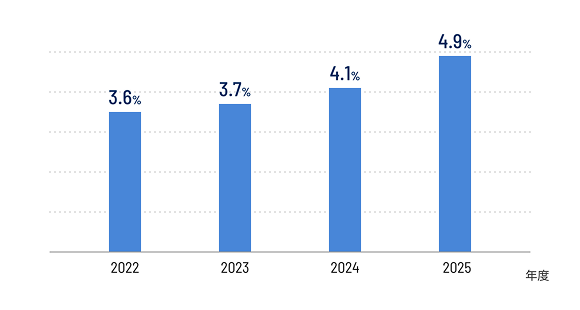

■マルチ・スズキのジェンダー多様性

(全従業員に占める女性の割合)

専門ヘルプデスクによる現場従業員からの苦情聞き取り

マルチ・スズキは、派遣労働者を含む従業員から報告された苦情に対処するため、専門ヘルプデスクによる苦情聞き取りを行っています。従業員の問題に対処するために、定期的な聞き取り実施をしています。

受賞・表彰

マルチ・スズキは、印Economic Timesが主催する「HR World EX Awards」の大企業部門で、「優れた従業員環境」が評価され、表彰されました。さらに「ET Human Capital Awards 2025」においても、自動車業界部門で「継続的な学習と技能向上における優れた文化創造」が高く評価されました。

賃金

スズキは、スズキ従業員を代表するスズキ労働組合と、相互信頼に基づく良好な労使関係を築いています。労働組合の目的の一つに、従業員の雇用の安定と働く環境(労働条件)の維持改善があり、この目的を達成するには会社の安定的な発展が不可欠です。企業活動の成果配分としての給与・賞与・労働時間などに関しては、労使交渉を通して会社と労働組合という立場で議論しながら、会社を安定的に発展させようとする基本的なベクトルを共有し、決定しています。

なお、最低賃金の保証については、最低賃金に関する協定を毎年労使で結んでいます。

社長職場対話

上司や部下、同僚、部門間でのコミュニケーションを円滑にし、問題を報告・連絡・相談しやすい土壌をつくるため、2021年より、社長による職場対話を全本部対象に、職場ごとに実施しています(実施対象:29本部、40職場)。職場対話では、社長自らが従業員に直接思いを伝え、また従業員は日々の困りごとや意見を述べ、対話を行っています。特に若手から中堅の従業員にとっては、自分の思いを自分の言葉で社長へ直接届けることができる機会となっています。また、職場対話の内容(抜粋)を社内ホームページで公開して全従業員に共有することで、職場対話がより活発になるとともに、従業員のモチベーションアップ、全従業員のベクトル合わせにつなげています。

福利厚生

独身寮・住宅

遠隔地から入社した従業員のために独身寮があります。また、各事業所で勤務(出向含む)する従業員のために、地域によっては社宅があります。

準社宅

寮や社宅がない地域の各事業所や代理店で勤務(出向含む)する従業員のために、会社が一般住宅を借り上げ、これを社宅、寮に準じて入居できる準社宅があります。

体育施設

従業員の健康増進と体力増強および余暇の善用に供するため、体育施設を設置しています。

社内食堂・キッチンカー

昼食時間帯には社員食堂のほか、曜日によっては本社構内にてキッチンカーの営業も行っています。クレープやかき氷などのスイーツやドリンクといったカフェメニューだけでなく、ハンバーガー、プレートランチ、スープなどランチメニューもあり、天気の良い日は芝生広場のベンチで喫食が可能です。2024年1月15日から本社社員食堂で新しいインドベジタリアン料理の提供を開始しました。この料理は浜松市でレストラン事業などを展開する企業様にご協力いただいたもので、味の開発にはインド出身のスズキの従業員も協力し、現地の味と同等にしています。本社以外の拠点では、予約制で提供を行っています。キッチンカーは本社以外からの出店希望も多いため、工場などの他拠点にも出店を広げています。

外国籍従業員や宗教上の理由により食事を遠慮する従業員を考慮して食材のラベルを表示

財形貯蓄制度

従業員の貯蓄奨励を目的とした財形貯蓄制度があり、55歳未満の従業員が加入できます(一般財形・財形年金・財形住宅の3種類があります)。

従業員車両および家族車両購入制度

従業員または家族(従業員の配偶者または子ども)が車両(スズキ製品新車)を購入する場合、車両価格に対し一定の割引を受けられる制度です(一部除外機種があります)。また、購入資金を必要とするときは資金の貸付を受けることができます。

従業員持株制度

従業員持株制度は、毎月の給与から一定の金額を天引きして会社の株式を継続的に購入する制度です。毎月の拠出金額に応じて無理なく株式が取得でき、財産づくりを支援するため、拠出金に会社から奨励金も付与されます。福利厚生のみならず、従業員が自社の株を持つことで、会社業績の向上が株価を押し上げ、その結果として自身の資産価値が増大するというモチベーションアップが期待でき、経営参画意識の醸成にもつながります。

スズキでは、人的資本投資の取り組みの一環として、2023年4月より従業員持株会の奨励金付与率を従来の5.6%から100%(奨励金額上限10,000円)へ引き上げました。魅力的で加入しやすい制度とすることで、さらに多くの従業員の持株会加入を促し、資産形成を後押しするとともに、経営参画への意識を向上していきます。

| 年間 | 変更後 | 変更前 | ||

|---|---|---|---|---|

| 給与 | 賞与 | 給与 | 賞与 | |

| 奨励金支払い対象 となる積立額上限 |

120,000円 (10,000円/月) |

‐ | 600,000円 (50,000円/月) |

400,000円 (200,000円×2) |

| 年間奨励金額上限 | 120,000円 | ‐ | 33,600円 | 22,400円 |

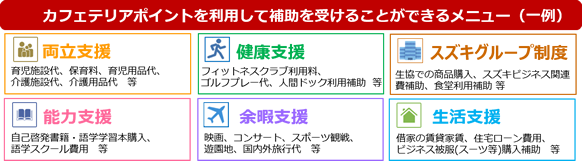

選択型福利厚生制度(カフェテリアプラン)

勤務地・環境にかかわらず、従業員が公平に福利厚生を受けられること、ならびに多様な従業員一人ひとりの嗜好を幅広く支えるため、会社が設定した福利厚生メニュー(両立支援、健康支援、能力支援、余暇支援、生活支援など)の中から従業員が自由に選択し、付与されたポイント(カフェテリアポイント)を上限に、補助を受けることができる仕組みです。

ベネフィット・ステーション

会社が設定したメニュー(旅行、レジャー、グルメ、スポーツ、ショッピング、学習など)を会員優待価格で、制限なく利用できるサービスです。さらにカフェテリアプランで認められているメニューに関しては、そのポイントを併用して利用することができる仕組みです。

ユニフォームリニューアル

1986年から使用しているユニフォーム(ブルゾン、パンツ、帽子)を39年ぶりに刷新します。

多様性が求められている中、従業員から寄せられたユニフォームの色やデザイン、耐久性に関する意見を反映し、社是にある「清新な会社」をイメージした新デザインを採用し、作業性と安全性の向上を図っています。