リスクマネジメント

基本的な考え方

自動車業界は現在、急速な技術革新や社会的価値観の変化、環境問題などかつてないスピードで変動する時代の只中にあり、こうした不確実な変化の中で事業活動を展開するにあたり、スズキは多岐にわたるリスクが存在すると認識しています。スズキは、社是および3つの行動理念のもと、企業活動に内在するさまざまなリスクを的確に把握・分析し、その発生の未然防止および万一の発生時の影響を最小限に抑えることが、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に不可欠であると考えています。

このような認識のもと、スズキはリスクの早期発見と迅速な対応を図るため、リスクマネジメント規定やその他関係する社内規定に従って、社内外における各種リスクの情報を定期的に収集し、事業の継続と安定的な発展に努めています。また、各部門において発生あるいは認識された課題については、緊急性や重要度に応じて、コーポレートガバナンス委員会やその他の会議体で速やかに審議し、迅速な意思決定と解決につなげています。

今後も、社会環境や技術動向などの変化を的確に捉え、リスクの特定と評価を継続的に行うとともに、スズキグループ全体で戦略的なリスクマネジメント体制を整備・強化し、お客様をはじめとするすべてのステークホルダーからの信頼に応え続けられる企業を目指していきます。

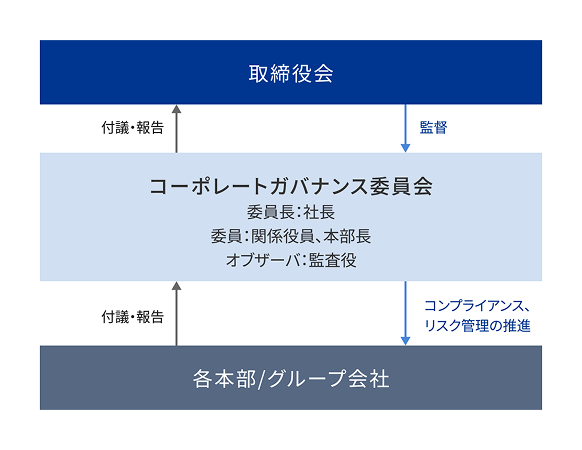

リスクマネジメント体制

取締役会のもとにコーポレートガバナンス委員会を設置し、リスク管理に関する施策の展開・関係部門との連携により組織横断的な課題への取り組みを推進しています。

各部門で発生または認識した問題は、緊急性や重要度に応じて速やかに審議し、解決につなげています。製品の品質、認証、完成監査などに関する問題、半導体をはじめとした部品・原材料の不足の問題や、気候変動・低炭素社会への移行等に関する新たな課題などによる事業への影響を、迅速に把握して必要な経営判断を下すべく、各本部より懸念される影響と対策を週次で確認しています。特に重要な課題については取締役会にて審議・報告しています。

品質問題への対応

品質問題への対応の長期化によりお客様に多大なご迷惑をおかけし対策費用も増大する事態を回避するため、迅速な原因究明と対策を行う体制の強化に取り組んでおり、週次および月次の経営会議などで品質問題の最新状況を常に把握しています。なお、リコールなどの市場措置については、関係する役員、本部長、部長などで構成する品質対策委員会で審議のうえ決定しています。

事業継続計画(BCP)

地震や風水害などの自然災害などの緊急事態に直面した場合でも、事業の継続と迅速な復旧を図るために、事業継続計画(BCP)を策定しています。在するさまざまな事業分断リスクに備え、従業員の安全面の確保と事業継続・復旧を早急に実現すべく、レジリエントな運営体制の強化に取り組んでいます。

今後も、定期的な見直しを通じて、重要機能の早期復旧や安定供給に努め、より実効性の高い体制づくりを目指していきます。

スズキの災害対策

スズキは、南海トラフ巨大地震など自然災害の発生に備えて、「顧客・従業員の生命と安全を確保すること」「会社の財産・資産を守ること」「事業の正常化に向け、地域社会を含めた業務復旧が早期にできるようにすること」を最優先に考え、被害の影響を最小限に抑えるべく、建物・設備などの耐震対策、防火対策、災害対策組織の設置を含む行動マニュアル・事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan)の策定、地震保険への加入など、さまざまな対策を講じています。

災害対策

当社グループは、従来より南海トラフ巨大地震を想定したさまざまな予防策を講じてきましたが、東日本大震災の発生を受け、津波被害が想定される静岡県磐田市竜洋地区拠点の浜松市北部の都田地区への移転、相良工場に集中していた軽自動車用エンジン生産の湖西工場への分散、四輪車開発拠点である相良コースのリスク分散も兼ねたインドの研究施設の拡充など、海外も含めた生産・研究拠点分散を実施しています。また、災害発生時に設置される災害対策本部の機能を向上させるため、本社では東京海上日動火災保険株式会社および東京海上ディーアール株式会社の協力を得て、役員や本部各係員が参加しての訓練を定期的に実施しています。これらの活動を通じて、引き続き災害に対する対応能力を高めていきます。

地震や津波に対する地域住民への取り組み

スズキは、施設の一部を地域住民の方々の津波避難場所として登録し、年1回避難場所の見学会を開催しています。また地震が起きた時は、本社屋上に監視員を配置し、津波の発生状況を確認し、津波を発見した場合にサイレンを鳴動させて従業員や周辺の住民の方々に知らせる仕組みをつくっており、本社屋上に手動と電動のサイレンを設置し、電動サイレンは停電時に備え、専用の発電機でも起動できるようになっています。

地震や津波に対する従業員への取り組み

本社および各工場、製造関係会社では、従業員の命を守ることを目的に、緊急地震速報を導入し、緊急地震速報が鳴ったら自分の身の安全を守り、津波の危険がある事業所では浸水被害の想定がない場所に安全に避難できるよう全従業員参加の地震・津波避難訓練を繰り返し実施しています。災害発生時の緊急連絡手段として、各工場や全国の代理店に衛星電話や無線機などの通信機器を設置し、速やかに従業員の安否確認を行える体制をとっており、定期的に通信訓練を行い、非常時に備えています。

また、勤務時間外の従業員の安否確認方法として地震・津波災害発生時の「安否情報システム」を導入しています。震度5弱以上の地震が発生した際、従業員・家族の安否が確認できるよう、各自が登録したメールアドレスに、“安否を問い合わせるメール”が自動送信され、メールを受け取った従業員は、自らの安否を送信し、役職者が安否を把握できるシステムとなっており、震災時に迅速な安否確認ができるように、年2回訓練を実施しています。

さらに、各家庭で地震や水害に備えてもらうため、全従業員に「ご家庭での災害(地震・水害)への備えについて」のリーフレットを配布しています。各自の連絡先や避難場所の確認、ハザードマップによる自宅などのリスク確認、備蓄品の準備などを呼び掛け、災害が発生する前の準備の重要性を伝えています。

火災に対する取り組み

当社では、どんなに小さな火種であっても真因を究明し、有効な対策を横展開する取り組みや全社一斉の火災予防運動として自主点検活動に取り組んでいます。そして、いざという時には被害を最小限にするため、職場の誰もが初期行動ができることを目標に、火災報知設備の発信機を押す通報訓練、消火器・消火栓を使用した消火訓練および自衛消防隊による消防車や小型可搬ポンプの放水訓練、一部の防火シャッターを閉鎖した避難訓練などを行っています。また、非常放送が聞き取れない方や足の不自由な方には災害用バンダナを配布し、周囲の支援を受けられるように訓練しています。

また、それぞれの工場・事業所で防火上の不備がないかお互いにチェックし合う防災監査に加え、東京海上日動火災保険株式会社および東京海上ディーアール株式会社と合同で防災監査を実施および火災を起こさないための防災基準を定め、海外工場を含めたグローバルな防災体制の構築に取り組んでいます。

遠州灘沿岸の防潮堤建設に寄付

スズキは、地震による津波対策として防潮堤の整備を進めるために、「浜松市津波対策事業基金」に対して、2014年9月末までに総額5億円の寄付を行いました。また、津波避難基地や緊急救援ヘリポート機能などを併せ持つスポーツ施設の建設に協力するために、2015年3月末までに「浜松市スポーツ施設整備基金」へ5億円の寄付を行いました。これにより浜松市防潮堤整備事業への協力は、「浜松市津波対策事業基金」と「浜松市スポーツ施設整備基金」を合わせて総額10億円となりました。

さらに、当社の工場や関連施設、お取引先様が多い静岡県西部8市町の地震津波対策として、2019年3月末までに総額3億4千万円の寄付を行いました。また磐田市へは防潮堤整備促進のため、2020年8月に28億円の寄付、2021年12月に竜洋コースの土地の一部を寄贈しました。

グローバルリスクマネジメント(GRM)

スズキグループは、BCPの一環として、災害を起こさない/起こりにくい/起こっても最速で回復できる、リスクに強い体制の構築を目指し、「グローバルリスクマネジメント(以下GRM)」に取り組んでいます。グローバルに事業を展開する当社グループ全体で、共通の視点と基準に基づいた災害リスクマネジメントを実践することで、地域や拠点ごとの違いを超えた、グループ一体の強靭な対応力を築いています。

2022年度より、リスクマネジメント分野で高い専門性を持つ東京海上日動火災保険株式会社および東京海上ディーアール株式会社と連携し、活動を開始しました。スズキを含む三社間でそれぞれの知見や経験を持ち寄り、防災対策の精度と実効性を高めながら、現場に根差した取り組みを着実に推進していきます。

2022年度に、スズキ株式会社の国内主要工場および国内製造子会社の一部を対象としてGRMの取り組みを開始し、2024年度には開発部門の施設、営業拠点、海外拠点、部品拠点へと適用範囲を順次拡大。今後もグローバル全体での防火防災体制の強化を推進していきます。

引き続き、GRMを通じて災害リスクに強い企業体制の構築と、防火防災に関するグローバル標準の実装・定着を進め、安心・安全な事業運営の実現に取り組んでいきます。